Coordinate storico-culturali.

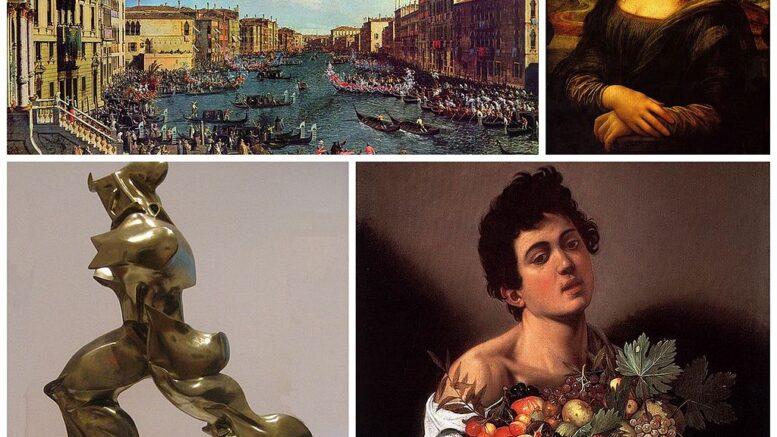

1.Il Rinascimento e il Manierismo: periodizzazione e caratteri. Il secondo, in genere, viene considerato un’evoluzione del primo. Il Rinascimento maturo si identifica con il periodo che va dalla fine del XV secolo agli anni Venti-Trenta del XVI. La seconda metà del XVI secolo è quella del manierismo. In Italia essa vede l’affievolirsi del fermento rinascimentale, anche a causa della Controriforma cattolica.

1.1Il concetto di Rinascimento.

Esso prima di essere un concetto può definirsi come un mito. Il mito è quello di una rinascita susseguente al Medioevo e alle sue rigidità religiose. Tuttavia, la storiografia moderna nota che fra le due epoche vi è una continuità e nel Medioevo vi sono i germi che poi si svilupperanno nel Rinascimento. Gli illuministi individuarono (D’Alembert) in quest’epoca le premesse delle idee e concetti filosofici che loro vedranno fiorire. Fu J.J. Rousseau a criticare, non solo l’Illuminismo, ma anche le sue radici rinascimentali. La sua critica si appuntava proprio contro le conquiste artistiche rinascimentali, poiché a suo avviso nascondevano le difficoltà storiche del tempo, incluso il rafforzamento della potenza dei sovrani a scapito dei loro sudditi.

È nell’Ottocento che il Rinascimento è riconosciuto come un’epoca autonoma. Storici che vanno in questa direzione sono Jules Michelet e Jakob Burkhardt. Nel Novecento centrale su questo tema è Eugenio Garin che propone un’epoca complessa e lacerata da crisi profonde. Garin dimostra come all’epoca ci fosse una coscienza della novità e differenza.

Secondo Chabod il Rinascimento non si manifesta attraverso i singoli, ma dalla consapevolezza che gli uomini rinascimentali hanno del loro agire. Basti vedere l’opera di un Machiavelli.

Il critico e storico della letteratura Carlo Dionisotti ha sottolineato sia l’importanza dei piccoli centri intellettuali sia il policentrismo del Rinascimento. Nonché dell’importanza delle corti nel corso del XVI secolo e poi dei grandi Stati nazionali. L’Italia rimarrà poi fuori dal ruolo di propulsore culturale proprio grazie alla mancanza della formazione di un grande Stato nazionale.

Il problema del classicismo.

Fino al Rinascimento maturo continua il confronto con i classici, pur nella coscienza di non poterli riproporre mancandone il contesto che li aveva creati. Poi c’è un graduale distacco da essi. Il 1525 l’uscita delle Prose della volgar lingua di Pietro Bembo segna uno spartiacque per la produzione letteraria. Nella scelta tra Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa, come modelli cui attenersi si ha un decisivo restringimento delle possibilità espressive. Proprio questa scelta e la regolamentazione dei generi sarà alla base del Manierismo. Al tempo stesso si conoscono esempi di sovvertimento di regole e limiti come nel Baldus di Teofilo Folengo.

Il concetto di Manierismo.

È una tendenza riscontrabile soprattutto nella critica e nella storia dell’arte. Per ‘maniera’ si intendeva allora lo ‘stile’. Secondo Vasari i suoi contemporanei fondavano il loro stile sull’imitazione dei grandi artisti rinascimentali, integrando tale imitazione col virtuosismo tecnico e con licenze nel superare le regole dei classici. Dal tardo Settecento al termine Manierismo è stata attribuita una connotazione dispregiativa. Oggi abbiamo una rivalutazione della produzione di quell’età, sia per l’originalità delle scelte sia per il valore assoluto delle opere. Il Manierismo è il necessario precedente del Barocco. Il concetto di Manierismo è stato applicato dalla critica anche alla storia della letteratura. Il Manierismo in letteratura implica un’eversione non aperta, ma sensibile, contro modelli e regole formali sempre più ferree sancite nel Cinquecento. L’eversione intendeva sfuggire agli stereotipi (petrarchismo). Questo “gioco” si accentuò con la riapertura del dibattito sulla Poetica di Aristotele.

Molti scrittori del periodo guardano ai modelli con spirito di emulazione. È il caso di Tasso che si distanzia dall’Ariosto. Vi è anche una tendenza anticlassicistica, avversa a ogni forma di pensiero e linguaggio codificato, nonché per i canoni rinascimentali dell’armonia e della misura. Sotto questo aspetto possiamo parlare di contro-Rinascimento (Hiram Haydn, Eugenio Battisti).